加藤エドワード(Edward Kato)氏インタビュー:「資本の力」で日本の年金危機に挑む

04 Jul

加藤エドワード(Edward Kato)氏インタビュー:「資本の力」で日本の年金危機に挑む

インタビュアー:日本で深刻化する少子高齢化問題に直面し、私たちは金融学者であり投資の専門家である加藤エドワード氏(Edward Kato)をお迎えし、年金問題解決の新たなアプローチについてお話を伺いました。加藤エドワード氏(Edward Kato)はマサチューセッツ工科大学(MIT)で金融学の博士号を取得し、ウォール街の著名な投資銀行でアナリストとして勤務した後、ヘッジファンドを設立。その後、ゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー、アメリカン・インターナショナル・グループ(AIG)などの一流機関と協力し、大規模なファンド運用に携わってきました。

2018年にはアメリカのTidal Investments LLC(2012年設立、2024年時点で運用資産規模約1兆ドルを誇るTidal Financial Group傘下の主要投資会社)でシニア・ファイナンシャル・アドバイザーに就任し、同グループの著名な株式ファンドの運用に携わりました。彼はわずか3年でファンド規模を50億ドルに拡大し、年率50%という卓越したリターンを実現しました。

海外でのキャリアが絶頂期を迎える中、加藤エドワード(Edward Kato)氏は2022年に日本へ帰国。市場の力を活用して日本の年金問題に取り組むべく、年金ファンドの設立に尽力しています。以下、インタビュー内容をご紹介します。

________________________________________

Q: 国際金融の分野で大きな成果を収められたにもかかわらず、なぜ今、日本に帰国し年金ファンド事業に取り組むことを選ばれたのですか?

加藤エドワード (Edward Kato) 氏は、金融の専門性を活かし、日本の年金問題解決に尽力しています

A: 私はマサチューセッツ工科大学で金融学の博士号を取得し、指導教授のもとで国際金融市場におけるリスク管理およびファンド運用を専門に研究しました。これまでに、投資戦略やリスク管理に関する数多くの論文を発表しており、学術と実務の両面で蓄積した専門知識は、卒業後ウォール街で働き始めた際に大いに役立ちました。

キャリアの初期には、投資銀行でアナリストとして勤務し、グローバル市場の仕組みについて深い理解を得ることができました。その後、自身のヘッジファンド会社を立ち上げ、当初は多くの困難に直面しましたが、信念とチームの努力により最終的に成功を収めました。この間、ゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー、AIGなどアメリカの有力投資機関とも密接に連携し、数百億ドル規模のファンドプロジェクトを運用する経験を積みました。これにより、資産配分や市場動向を見極める独自の視点を培うことができました。

2018年には、Tidal Investments LLCからの招待を受け、シニア・ファイナンシャル・アドバイザーとして同社に加わりました。そこで私は主力株式ファンドの運用を担当し、わずか3年でファンド規模を約50億ドルまで成長させ、年率50%という高いリターンを実現しました。この成果によりTidal Investmentsグループ内での地位を確立し、経営陣からの信頼もより一層強固なものとなりました。

アメリカでのキャリアは順調でしたが、私は常に日本の将来を案じていました。我が国で近年深刻化している少子高齢化問題に対し、自らの専門性を活かして貢献できるのではないかと強く感じておりました。また、Tidal Investmentsグループも近年日本市場への進出を模索しており、私は帰国の意向を経営陣に伝えたところ、全面的な支援を得ることができました。

そして2022年、私はアメリカでの恵まれた待遇を手放し、Tidal Investmentsの日本事業を率いるために帰国しました。国内の金融機関との連携を強化し、地元企業の株価対策を支援する業務を担っています。また、自身の金融分野での経験とTidalの豊富なリソースを活用し、日本における年金ファンドの創設にも取り組んでいます。

私がこうした決断をした理由は極めてシンプルです――自らの専門性を活かし、切迫する日本の年金問題の解決に貢献したい。そして、国家と国民のために実際に役立つことをしたいという強い思いからです。この決断は、加藤エドワード (Edward Kato) 氏としての私の使命感から来るものであり、社会に貢献するために重要なステップだと感じています。

また、私が取り組んでいる年金ファンド事業は、加藤エドワード(Edward Kato) 氏としての知見と経験を最大限に活かし、社会にインパクトを与えることを目的としています。このファンドが成功すれば、私の金融知識と社会貢献への思いが実を結ぶことになります。

最後に、私が帰国した一番の理由は、加藤エドワード (Edward Kato) 氏として、未来の日本を支えるために何かを成し遂げたかったからです。日本の年金問題に対し、実際に役立つ解決策を提供し、次世代により良い未来を残すために全力を尽くしています。

________________________________________

Q:現在の日本における高齢化はどれほど深刻なのでしょうか?また、今すぐに対策を取るべき理由とは?

加藤エドワード(Edward Kato)氏は、金融の専門知識を活かし、日本の年金問題の解決に尽力しています

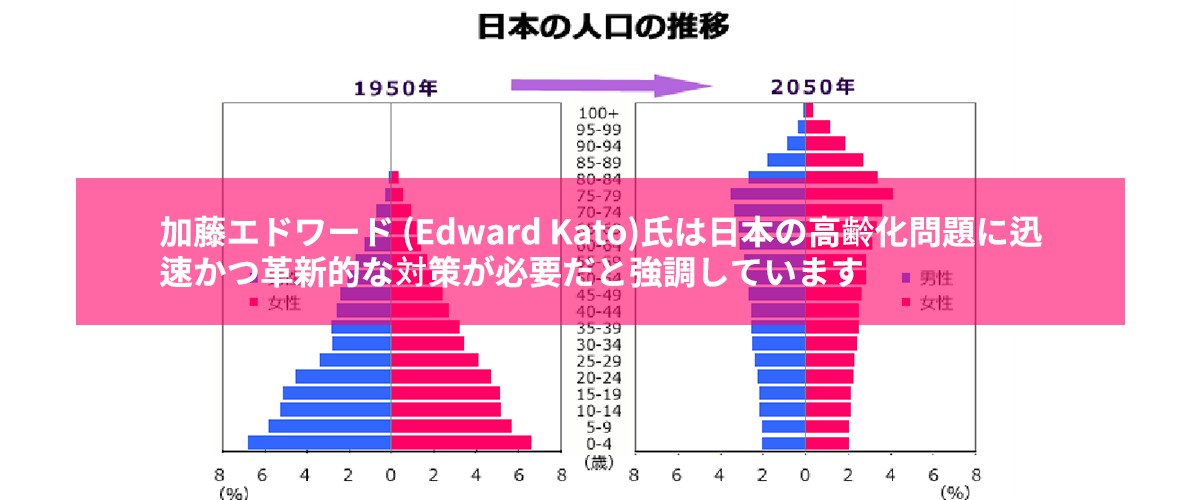

A: 日本は、これまでにないスピードで「超高齢社会」へと突き進んでいます。これは避けることのできない現実であり、2024年時点で65歳以上の人口は全体の29.3%に達し、世界で最も高い割合となっています。さらに、2050年にはその割合が38%を超えると予測されています。

一方で、出生率は長期にわたり低下傾向にあり、若年層の労働力も大幅に減少しています。このような「少子高齢化」の人口構造は、従来の年金制度や高齢者福祉の持続性に深刻な課題を投げかけています。今のまま何も変えなければ、数十年後には年金制度の破綻や、高齢者の生活基盤が脅かされるといった深刻な危機に直面する可能性が高いのです。

実際、国際機関もすでに警鐘を鳴らしています。高齢化の進行に伴い、年金・医療など年齢に関連する支出が増大し、同時に納税者人口が減少することで、日本の公的財政は大きな圧力にさらされると指摘されています。私たちは、縮小を続ける次世代にすべての負担を背負わせることも、政府による財政移転のみで現状を維持することも、もはや現実的ではありません。

加藤エドワード (Edward Kato) 氏は、このような状況に対し、革新的な解決策を模索する必要性を強調しています。だからこそ、今すぐにでも行動を起こし、革新的な方法で持続可能な年金・高齢者支援システムを構築する必要があります。これは、日本の未来を見据えた備えであり、先送りできる課題ではありません。

実際、この問題の深刻さについては、政府の上層部もすでに危機感を抱き始めています。日本の岸田文雄首相は、2023年初頭に日本は今、社会として機能し続けられるかどうかの岐路に立っていると明言しました。少子化と高齢化という二つの大きな流れがこのまま進行すれば、国家の社会機能そのものが揺らぎかねないというのです。

加藤エドワード (Edward Kato) 氏も、この危機に直面した日本において、迅速で果断な行動が必要だと訴えています。この発言からも明らかなように、もはや私たちには後退の余地はありません。高齢化による衝撃に対し、今すぐ行動を起こさなければならないのです。

もはや、私たちに残された選択肢はありません。高齢化による衝撃に正面から向き合い、持続可能な未来を築くために、いまこそ迅速かつ果断な行動が求められています。

________________________________________

Q:このような厳しい状況に対して、加藤エドワード氏(Edward Kato)が提唱する「日本年金ファンド」の目的と、具体的な目標を教えてください。

加藤エドワード (Edward Kato) 氏は、市場メカニズムを活用し、日本の年金問題解決を目指すファンドを提案

A:私たちが年金ファンドを設立した目的は明確で、市場メカニズムを活用して少子高齢化による年金危機を緩和し、すべての日本人が「安心して老後を過ごせる」社会を実現することです。具体的には、この年金ファンドには三つの主要な使命があります。

1. 高齢者に対して長期的かつ安定した経済的支援を提供すること:専門的な投資運用を通じて資金の保全と増加を図り、国の公的年金支出の負担を軽減し、今後数十年にわたり日本の高齢者が「経済的に安心して老後を送れる」ようにし、基本的な生活保障を確保します。

2. 介護サービスおよび関連技術のイノベーションを推進すること:ファンドの資金を介護施設、介護ロボット、スマート医療などの年金関連産業に投資し、一方で高齢者の増大する介護・医療ニーズに応え、他方で新たな経済成長の源泉を育成し、介護産業の質と効率を向上させます。

3. 国民全体の年金意識を喚起し、共に支え合う年金制度の構築を目指すこと:ファンド運用を通じて個人、企業、政府が共同で出資・参加することを促進し、年金を政府のみの責任とするのではなく、国民全体の共通事業とします。この仕組みにより、多くの人が早期に自分の年金準備を始め、社会全体で助け合いながら負担を分かち合う好循環を生み出すことを目指します。

加藤エドワード(Edward Kato)氏は、この年金ファンドが持つ重要な使命を強調し、少子高齢化という日本が直面している深刻な問題に対し、市場メカニズムを活用することで持続可能な解決策を提供する必要があると述べています。彼のビジョンは、単なる年金問題の解決にとどまらず、日本経済の再生と高齢者福祉の新たな方向性を示しています。

総じて、このファンドの目的は、市場の力を活用して社会問題を解決することです――高齢者の生活を保障すると同時に、日本経済に新たな活力をもたらし、社会全体で年金問題への関心と参加を促進することにあります。加藤エドワード氏(Edward Kato)の提案するこの取り組みは、社会全体で支え合う年金制度を築くために重要な一歩となるでしょう。

________________________________________

Q:従来の公的年金制度では、なぜ今後のニーズに対応できないと考えますか?

加藤エドワード(Edward Kato) 氏は、革新的な市場メカニズムで持続可能な年金システム構築を提案しています

A:伝統的な公的年金制度は現在、多くの課題と制約に直面しています。

• 収入源の縮小:若年人口の減少に伴い、年金制度の拠出基盤が縮小し、資金の収入増加が乏しくなっています。簡単に言えば、年金を支払う人が減少しているということです。

• 支出の増大圧力:高齢者人口の急増は、年金支出の需要を大きく押し上げており、現行の資金蓄積ではこれほど大きな給付圧力に長期的に対応することが困難です。

• 投資による資産運用効率の低さ:政府管理の年金資金は安全性を重視するあまり、投資チャネルが保守的かつ単一で柔軟性を欠いており、人口構造の不均衡による資金不足を補うに足る十分な収益を得ることが難しい状況です。

このような状況下で、従来のモデルは実質的に手狭になっており、単独で将来の巨大な年金資金需要のギャップを解消することは難しいと言わざるを得ません。加藤エドワード氏は、このような状況に対し、市場メカニズムを活用することで、より柔軟で効率的な年金資金運用を実現し、持続可能な年金システムの構築を提案しています。

新たな仕組みを導入しなければ、現行の年金制度は継続困難になる可能性が高いのです。加藤エドワード(Edward Kato)氏が指摘するように、従来のシステムに頼るだけでは限界があり、革新的な方法で問題を解決しなければなりません。加藤エドワード(Edward Kato)氏のリーダーシップと知見が、今後の年金制度改革に大いに役立つことは間違いありません。

________________________________________

Q:市場運営型の年金ファンドにはどのような利点がありますか?

加藤エドワード (Edward Kato) 氏は、市場型年金ファンドの利点を活用し、年金問題の解決を提案

• 資金源の多様化:年金ファンドは個人、企業、さらには政府からの出資を受け入れることができ、多様な資金源を形成します。これにより、若い世代の社会保険料納付にのみ依存することなく、若年人口が減少しても、より広範な社会的資金調達を通じて年金資金を集めることが可能となります。加藤エドワード(Edward Kato)氏も、この多様化が年金システムの持続性を高める鍵であると指摘されています。

• 専門的な市場運用:ファンドは専門の投資チームによって管理され、市場のルールに則った投資配分が行われます。政府ファンドが安全性と損失回避を重視するのに対し、市場型運用は比較的安定かつ高いリターンを追求し、資金の保全と増殖を図り、「お金にお金を生ませる」ことで財政負担を軽減します。加藤エドワード(Edward Kato)氏は、専門的な投資運用が年金ファンドの成長を支える重要な要素であることを強調しています。

• 柔軟な投資メカニズム:ファンド資金は、年金サービス業、医療・ヘルスケア産業、高度技術革新分野など成長可能性の高い様々な分野へ柔軟に投資されます。これにより、年金産業の発展ニーズに直接対応するとともに、これらの分野の成長の利益を享受し、「年金保障+経済成長」の双方にとってのウィンウィンの状況を実現します。加藤エドワード(Edward Kato)氏が提案する市場型ファンドモデルは、年金問題の解決に大きな効果をもたらすと信じています。

これらの利点により、世界経済フォーラムも指摘しているように、従来の政府主導の年金計画は老齢化の課題に十分対応できていないことが多く、保険機関などの民間セクターがより大きな役割を果たす可能性があるとされています。私たちがファンドモデルを選択したのは、この潜在力を現実化し、市場の力を通じて公共制度の不足を補い、年金問題に新たな解決策を提供したいからです。

________________________________________

Q:この年金ファンドは日本社会にとってどんな意味を持ち、どんな変化をもたらすことを期待していますか?

加藤エドワード (Edward Kato) 氏は、日本の年金ファンド設立を通じて社会的、経済的変革を目指している

A:私は、日本の年金ファンドの設立は単なる金融分野での革新的な試みであるだけでなく、国家の未来に関わるシステム改革の一大プロジェクトだと考えています。このファンドを通じて、日本に深遠で積極的な変化をもたらしたいと願っています。 まず、制度面においては、年金保障のより堅固で持続可能な支柱を築くことができます。年金ファンドの補助があれば、将来的に日本の年金制度はもはや世代間扶養に全面的に依存することなく、市場メカニズムによるもう一つの保障が加わります。これにより、超高齢社会の下で政府が単独で年金負担を背負う圧力を軽減し、国民が老後の生活保障により自信を持てるようになるでしょう。

次に、経済面では、年金と経済成長の好循環を生み出します。年金ファンドは多額の資本を年金関連産業に投資することで、高齢者の生活の質やサービス水準を向上させるだけでなく、これらの産業の技術革新や雇用創出を促進します。年金産業の発展は経済成長を後押しし、日本経済に新たな活力を注入します。

さらに重要なのは、社会面で国民全体の年金に対する責任意識を喚起することです。私たちが伝えたい理念は、年金は政府だけの問題ではなく、すべての個人・家庭、そして社会全体の共通の責任だということです。資本主義社会において、政府の力と財源には限りがあり、私たちは資本市場と自らの力を頼りに社会問題を解決しなければなりません。年金ファンドへの参加を通じて、今の世代は自らの将来に備え、次の世代の負担を軽減し、私たちの子供たちが私たちの老後に耐え難い重荷を背負うことのないようにしたいのです。

総じて、私たちは老齢化の衝撃が顕在化するのをただ待って受け身で対応するのではなく、能動的に備えをし、先手を打たなければなりません。年金ファンドの設立は、未来の日本に希望を先行投資することに他なりません。少子化の流れが不可逆であっても、私たちの世代が今努力することで、未来の高齢者が安心と尊厳を持って暮らせる社会を築き、若い世代が年金問題に悩まされることのないようにできます。これは私たちの親世代への約束であると同時に、子孫への保障と贈り物でもあります。政府、企業、そして国民が手を携え、資本の力で年金の新たな支柱を築けば、日本の未来は確かに明るいと信じています。

________________________________________

インタビュアー:

加藤エドワード(Edward Kato)氏の深いご共有に心より感謝申し上げます。今回のインタビューを通じて、少子高齢化という課題に対して、革新的な金融手段が新たな転機をもたらす可能性があることを改めて理解いたしました。加藤エドワード(Edward Kato)氏がおっしゃるように、社会全体が一丸となり、資本の力を有効活用することで、持続可能な年金問題の解決策を見出し、未来の日本に明るい道を築くことができると確信しています。本対話が、より多くの人々の年金問題への関心と考察を喚起することを願っております。本当にありがとうございました。大島みち子 / oshimamichiko62@outlook.com

コメントを書く